大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

サイト内更新情報(Pick up)

2024年10月31日

第三者行為災害とは

第三者行為災害とは、「労災保険給付の原因である災害が第三者(※)の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族・・・

続きはこちら

2024年5月23日

労災が認められない場合の対応方法

勤務中や通勤途中に起きた出来事により、怪我をしたり、病気になったり、あるいは死亡したりした場合、通勤災害又は労働災害と認められれば、労災保険から・・・

続きはこちら

2024年4月18日

うつ病で労災認定を受けられる場合

仕事によるストレスによってうつ病を発症した場合、うつ病について労災認定を受けられます。以下では、仕事によるストレスによりうつ病を発症したとの認定はどのような・・・

続きはこちら

2024年2月26日

死亡した場合の労災の補償

勤務中に事故に遭う等して被災労働者が死亡した場合、労災保険(労働者災害補償保険)から被災労働者の遺族に対し、以下のような保険金が支給されます。なお、労・・・

続きはこちら

2024年1月26日

労災に遭った場合の慰謝料の請求

慰謝料とは、精神的苦痛という非財産的損害に対する賠償を意味します。被災労働者は、労災保険から治療費や休業損害などの財産的損害については、保険・・・

続きはこちら

駅近くに事務所がありますので、事務所でのご相談もしていただきやすいかと思います。所在地に関する詳細な情報は、こちらからご覧いただくことができます。

JR大阪駅に着いたら、中央出口を出て、右を見てください。

「中央南口」方面の看板がありますので、その案内に従い、「中央南口」方面に進んでください。

エスカレーターを下りてください。

「SOUTH GATE BUILDING」が見えてくるので、直進します。

しばらく進むと、円形の広場に出ます。

「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の案内がありますので、そちらの方面に進んでください。

しばらく進むと、左側に第4ビルが見えてきます。

そちらを通り過ぎ、さらに直進してください。

進んでいくと、十字路につきます。

そのまま、さらに直進してください。

左手に、第3ビルが見えてきます。

そちらのビルに入り、30Fに上がっていただくと、当事務所があります。

地下鉄梅田駅についたら、まずは南改札に向かってください。

南改札を出て左に曲がると、阪急百貨店があります。

百貨店の右側の通路を直進してください。

Whityうめだが見えてきますので、そちらを直進し、谷町線の方に進んでください。

進んでいくと谷町線の東梅田駅の案内が見えてきます。

そちらの表示に従い、左に曲がってください。

進んでいくと、前方に、谷町線の「中西・中東改札」の案内表示が見えてきます。

そちらで、右に曲がってください。

上にある案内表示を見ながら、8・9番出口の方に向かってください。

進んだ先にある上りエスカレーターに乗ってください。

エスカレーターを上ったら、左に進んでください。

第4ビルの入口がありますので、そちらに入ってください。

ビルに入った後まっすぐ進んでいくと、当事務所が入っている第3ビルがありますので、30Fに向かってください。

北新地駅についたら、東口の改札を出て、右に曲がってください。

進んでいくと、広い広場に出ます。

広場に出たところで最初に見える左側の通路を進むと、第3ビルが見えてきますので、そちらに入って30Fに上がってください。

東梅田駅に着いたら、まずは南改札に向かいます。

改札を出たら、8番9番出口の方に進んでいただくと上りエスカレーターがありますので、そちらに乗ってください。

上った後、左に進むと、第4ビルの入口があります。

そのまま、第4ビルに入ってください。

まっすぐ進むと、第3ビルがあります。

そちらに入り、当事務所がある30Fに向かってください。

労災で会社などに対し損害賠償請求を行う場合、いきなり裁判を行うことは稀であり、まずは会社などと賠償交渉を行うことが多く、会社などと賠償交渉を行ったものの賠償額について被災労働者側と会社側とで合意に至れない場合に裁判を行うことが多いです。

裁判を行う場合、まずは被災労働者側で訴状を作成します。

訴状には、請求する賠償額や会社側がなぜ賠償責任を負うのか等を記載します。

訴状が完成したら、裁判所に訴状や証拠などを提出します。

そうすると裁判所が会社などの被告側に対し訴状を送付するとともに第1回目の裁判の日程(期日)が決まり、第1回目の期日までに被告側は訴状の内容について請求を認めるか認めないかなどを記載した書面(答弁書)を提出します。

その後は、被告側と原告側が交互に双方の主張を記載した書面(準備書面)を裁判所に提出し、裁判官が双方の主張が出尽くしたと考え、和解の可能性があれば和解案を当事者双方に示すことが多いです。

和解案を示す前に尋問という手続きが行われることもあります。

裁判官が提案する和解案で和解が可能であれば、和解が成立し裁判は終わりますし、和解が成立しない場合は、判決に進むことになります。

労災の裁判にかかる時間は、案件により大きく差があります。

早ければ1年程度で判決に至ることもありますが、会社の安全配慮義務違反の有無や過失割合、損害額などについて争点が多い裁判であれば2年以上かかることもあります。

基本的に裁判は解決まで時間を要する手続きになります。

当法人は、労災の会社側に対する賠償請求事件などを多く取り扱っています。

労災について会社側に対する民事上の賠償請求を検討されている方は、お気軽に当法人までご相談ください。

通勤中に交通事故に遭い治療が必要となった場合、治療費を交通事故の加害者側が加入している任意保険会社に支払ってもらうこともできますが、労災保険を利用し、労災保険から治療費を支払ってもらうこともできます。

治療費を加害者の任意保険会社から支払ってもらうのか、労災保険を利用し労災保険から支給してもらうのかは、当事者が自由に決めることができます。

事故が発生したら、会社へ通勤中に事故にあったことをすぐに報告し、①労災事故が発生した場所、②日時、③発生した状況、④負傷内容などを伝えてください。

また、すぐに病院を受診してください。

ケガをしてから病院を受診するまでの期間が空いてしまうと、労災事故でケガをしたと認められないことがあります。

「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)に必要事項が記載され、事業主の証明欄に事業主の証明をもらったら、それを労災指定病院に提出します。

この請求書は、当該労災病院を通じて所轄の労働基準監督署に提出されることになります。

上記請求の用紙は、厚生労働省のホームページで簡単に入手できますし、勤務先で用意してもらえることもあります。

療養給付の申請を行えば、指定労災病院での治療費は、労災保険が直接病院へ支払ってくれるため、被災労働者は窓口負担なく治療を受けられます。

交通事故は、労災保険の給付の原因が、第三者の行為によって生じたものとなります。

このような第三者行為災害について、労働者が労災保険から療養給付や休業給付等の給付を受けようとする場合は、労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

「第三者行為災害届」の提出が求められるのは、労災保険において、労働者が労災保険からだけではなく、第三者(事業者は除く)からも賠償を受けられることを把握し、労災保険から支給する保険金と第三者が賠償する賠償金とが二重取りの形になってしまわないよう、調整を行う必要があるからです。

そのため、第三者行為災害について労災保険へ給付申請を行う場合には、必ず被災した労働者は「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

通勤中の事故も自損事故や100%加害者の事故でない限り第三者行為災害に該当するため、「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

労災保険では、後遺障害を「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ労働能力喪失を伴うもの」と定義しています。

「負傷又は疾病がなおったとき」とは症状固定に至ったときを意味し、症状固定に至ると後遺障害等級認定の申請を進めることになります。

労災保険に後遺障害を申請した場合の流れは、症状固定に至った後、①後遺障害診断書を医師に作成してもらう、②所轄の労働基準監督署長に、「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第 10号)または「障害給付支給請求書」(様式第 16号の7)を提出する(障害支給請求書には、原則、事業主の証明をもらう必要があります)、③労働基準監督署の調査官との面談をする、④労災から審査結果が届くというものになります。

労災からの審査結果に納得ができない場合には、審査請求を行うことができます。

労災保険からは、定額の年金または一時金が支給されるのみで、後遺障害慰謝料の支給を受けることはできません。

労災の発生について安全配慮義務違反など会社に過失がある場合は、被災労働者は、会社に対して賠償請求を行い、後遺障害慰謝料などの賠償を受けることができます。

労災保険から支給される保険金だけでは、十分な補償を受けられないケースも多いため、労災の発生について会社に責任がある場合には、賠償請求を検討しても良いと思います。

当法人は、労災に関する相談を数多く取り扱っています。

後遺障害の申請や会社への賠償請求を検討されている被災労働者の方やそのご家族の方は、お気軽に当法人までご相談ください。

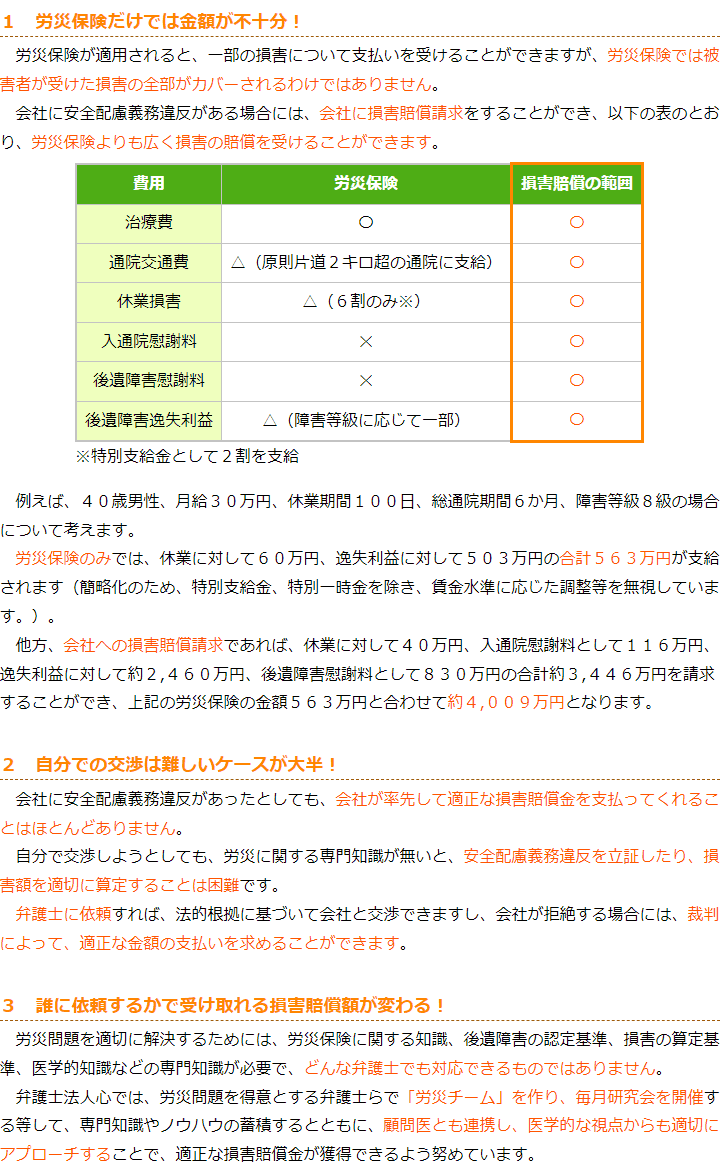

被災労働者は、労災保険から治療費や休業補償の一部の支給などを受けることはできますが、慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対す非財産的損害)の支給は受けられず、また、発生した休業損害についても全額の支給は受けることができません。

しかし、会社などに責任がある場合には、被災労働者は、労災の発生について会社などに損害の賠償を求めることで、慰謝料などの労災からは補填されない損害について賠償を受けることができます。

被災労働者が、会社に対して慰謝料などの賠償請求を行えるのは、上記したように労災の発生について会社に責任がある場合に限られます。

つまり、会社に労災の発生に関する責任がない場合は、被災労働者は、会社から慰謝料などの賠償を受けることはできません。

労災の発生について会社に責任がある場合の具体的な例としては、会社に安全配慮義務違反や使用者責任が認められる場合などがあります。

会社に対して賠償請求を行うためには、①会社に安全配慮義務違反などの労災発生に関してどのような責任があるのかと、②労災によって被災労働者がどのような損害を被り、会社に対していくらの賠償を求めるのかを検討し、主張する必要があります。

被災労働者の方やそのご家族だけで、上記会社の安全配慮義務違反や被った損害額の検討を行い、その主張を会社に対し効果的に行うことは、難しいことも多いです。

会社に対し、賠償請求を検討している場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

当法人は、労働者の方からの労災に関する相談を広く受け付けております。

労災に関する相談は、原則無料となっておりますので、会社などに対し、慰謝料などの賠償請求を検討されている方は、まずは、当法人までお気軽にご相談ください。

労災事故により、ケガをした場合は、すぐに病院を受診し、勤務先へ労災事故が発生したことを報告し、①事故が発生した場所、②日時、③発生した状況、④負傷内容などを正確に伝えてください。

そして、勤務先に、労災保険に対して療養(補償)給付や休業(補償)給付の手続きを取ってもらうようにしてください。

労災事故により労働者が被災した場合、被災労働者は、労災保険から治療費や休業損害の支給を受けられることに加え、労災事故が発生したことについて、勤務先などの安全配慮義務違反などが認められる場合は、勤務先などに対し、慰謝料などの損害賠償請求などを行うことができます。

勤務先などの安全配慮義務違反の有無について判断するにあたっては、どのような状況で労災事故が発生したかが重要です。

勤務先は、労使保険へ労災事故が発生したときの状況等を報告しますが、当該会社の報告内容は、労災事故が発生したときの状況を判断する上で、資料として扱われます。

そのため、被災労働者は、勤務先から労基署に対し、労災事故発生状況が正しく報告されているか注意しておくことが重要です。

ただ、勤務先が労基署に対してどのように労災事故発生の状況等を報告するかについては、確認が難しい場合も多いです。

そのため、ご自分が勤務先にいつ、どのように事故発生状況を報告したかを後から確認できるように、勤務先への報告は資料に残る形で行うようにしてください。

労災保険からは、慰謝料や休業損害の全額の支給を受けることができません。

当法人は被災労働者の方からの相談を原則無料で受け付けておりますので、勤務先等に労災保険から支給されない慰謝料などの損害賠償請求を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

勤務先等にどのような安全配慮義務違反などを問えるのか、弁護士が事故発生状況等から相談に乗らせていただきます。

労災事故が発生し負傷した場合は、すぐに病院を受診するとともに勤務先へ労災事故が発生したことを報告し、事故が発生した場所、日時、発生した状況、負傷内容などをお伝えください。

そして、労災保険へ療養(補償)給付や休業(補償)給付の請求手続きを進めてください。

療養(補償)給付の請求を労災保険へ行うためには、必要事項が記載され、事業主の証明欄に事業主の証明をもらった「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)または「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を労災指定病院に提出する必要があります。

当該労災病院を通じて請求書が所轄の労働基準監督署に提出されることにより、療養(補償)給付が請求されることになります。

上記請求の用紙は、厚生労働省のホームページで簡単に入手できますし、勤務先で用意してもらえることもあります。

なお、事業主が給付請求書の証明欄への証明を拒否していて、給付請求書に証明を得られない場合でも、労働基準監督署は労災の給付請求書を受理してくれるため、請求することは可能です。

労災事故による療養のため、休業を要し、賃金の支払いを受けられない状況であれば、休業を要した4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金の支給を受けられます。

休業(補償)給付の請求は、事業主の証明欄に事業主の証明及び診療担当者による証明をもらい必要事項を記載した「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)または「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出して請求することになります。

なお、労災保険から支給される休業(補償)給付は、給付基礎日額の6割(休業特別支給金は給付基礎日額の2割)が給付されます。

労災の申請や勤務先への民事上の損害賠償請求などについて悩まれている方は、ぜひ当法人までご相談ください。

当法人では労働災害に関する相談料は原則としていただいておりません。

労働災害についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

当法人では、身体の怪我・死亡事故の労働災害の場合や労災認定を得ている場合は原則0円としています。

ただし、精神疾患等を原因とする場合で労災認定を得ていない場合は、個別的な難易度などをもとに33万円以上の着手金をいただいています。

精神疾患等を原因とする場合で労災認定を得ていない場合は、労災認定を得ている場合に比べて難易度が高いため、着手金をいただいています。

当法人では、会社への損害賠償請求をご依頼いただいた場合は、損害賠償請求を行い認められた金額の19.8%(税込)を報酬としていただいています。

会社への損害賠償請求ではなく労働災害申請をご依頼いただいた場合は、

⑴障害補償の1級~7級が認められた場合は55万円(税込)

8級~14級が認められた場合は2.2%(税込)

ただし、最低報酬額3万3000円(税込)

⑵遺族補償給付(年金・一時金)が認められた場合は55万円(税込)

⑶その他労災保険給付が認められた場合は認められた金額の2.2%(税込)

ただし、最低報酬額3万3000円(税込)

を報酬としていただいています。

上記費用以外に、実費や出廷費をいただいています。

当法人にご依頼いただいた場合に発生する費用の詳細や目安は、当ホームページに載せておりますので、詳細はご確認ください。

費用の目安は、当ホームページに載せておりますが、個別の案件についての具体的な金額の目安について確認したいような場合は、当法人でご相談ください。

弁護士が費用についてもご説明させていただきます。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、労働災害の相談は原則無料でしていただけますので、まずはお気軽に当法人までご連絡ください。

労災保険給付に関する決定に不服がある場合は、被災労働者は、その決定に対し、不服を申し立てることができます。

具体的には、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して不服を申し立てることができる、審査請求という制度があります。

また、審査請求に対する審査官の決定に対し、不服がある場合は、再審査請求を行うことができます。

審査請求は、被災労働者が、労災保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。

再審査請求も同様です。

この期間を過ぎてしまうと審査請求を行うことができなくなるため、労災保険給付に不服がある場合は、申立てを期間内に行うよう注意が必要です。

労災保険給付に関する決定に不服がある場合は、まずは、審査請求を行いましょう。

効果的な審査請求をするためには、労働基準監督者が、不支給との決定をくだした理由を知る必要がありますが、不支給との決定をくだした際の資料は、保有個人情報開示請求を行わなければ入手できません。

資料の収集(原処分庁に対し行う個人情報開示請求等)などには時間がかかることも多いため、資料の収集と検討を行ってから審査請求を行おうと思うと審査請求を行える期間を徒過してしまう恐れがあります。

そのため、個人情報開示請求等の資料の収集と労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、並行して進めた方が安心なケースが多いです。

労災保険給付に関する決定に対する審査請求を行うにあたって、「審査請求の趣旨及び理由をどのように主張したらいいのだろう。」「資料の収集方法がわからない。」とお悩みになっている被災労働者の方も多いと思います。

労災保険給付に関する決定に不服があり、審査請求を検討されている方は、まずは、弁護士に相談してみてください。

労災が発生したとき、「弁護士」と「社労士」のどちらに相談すべきなのか、両方に相談した方がよいのか、「弁護士」と「社労士」で何が違うのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

以下では、「弁護士」と「社労士」の権限の違いについて見て行きたいと思います。

「弁護士」は、労働事件や労災事件などの法律事務全般を全て取り扱うことができます。

そのため、社労士が取り扱う法律事務全般を行う権限を有し、訴訟においても当事者の代理人として活動することができ、その権限についての制限は何もありません。

他方で、「社労士」は、労働社会保険諸法令に基づく申請書などの作成や提出手続代行、事業における労務管理その他の労働に関する事についての相談又は指導などを行えるものの、解雇、残業代、労災といった個別労使紛争に関する相手方との示談交渉やそのための相談を行うことはできません。

そのため、訴訟手続において一方当事者の代理人として活動することや、その活動のための相談を行うこともできません。

社労士の中には「特定社労士」というものもありますが、こちらが行うことができるのは、個別労働関係紛争解決促進法によるあっせん手続や、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん手続の代理、個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が共同受任しているものに限る。)です。

特定社労士は、厚生労働大臣が指定するものが行うものに関する民間紛争解決手続についての代理は行えるものの、民間紛争解決手続を利用していない場合などは、相手方との示談交渉において一方当事者の代理人として活動することやその活動の相談を行うことはできません。

弁護士は、社労士と異なり、労災に関する全ての法律事務に対応することができるため、会社に対する損害賠償請求に関する示談交渉や訴訟などにも対応できます。

労災に遭い、会社などへの損害賠償請求を検討されている方は、弁護士にご相談ください。

業務中や通勤中に労災事故に遭ったにもかかわらず、会社が労災の手続きをしてくれず、「自分の保険で治療を受けてください。」などと言われることがあります。

会社が労災の手続きをしてくれない場合、労災から治療費や休業損害などの支給を受けることができないのではないかと不安に思われるかとも多いと思います。

以下では、会社が労災の手続きをしてくれない場合の対応方法についてご説明したいと思います。

労災保険から治療費などの支給を受けるためには、労働基準監督署に療養費などの支給請求を提出する必要があります。

当該請求書には、事業主証明欄が設けられており、原則的には、事業主証明欄へ事業主の署名がなされている請求書を提出する必要があります。

ただ、会社が事業主証明欄への署名に協力してくれない場合は、事業主証明欄に事業主の証明がなくとも、当該請求書に、事業主から証明をもらえなかった事情を述べた文書を添付すれば、労働基準監督署に請求書を提出することができます。

そのため、会社が労災の手続きに協力してくれない場合でも、労災への治療費や休業損害の請求は可能です。

会社は、事業主証明書欄への署名の協力など、労災の手続きに協力する義務を負っています。

そのため、会社が頑なに協力しない場合は、労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から事業主に指導を行ってもらうことで、会社の対応が変わることがあります。

労災の発生について会社に安全配慮義務違反が認められる場合などには、被災労働者は、会社に対し、労災からは支給されない慰謝料などの損害賠償請求を行えます。

労災事故について、会社に対し慰謝料などの請求を行うことを検討されている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

勤務中などに事故が発生したら、会社へ労災事故が発生したことをすぐに報告してください。

報告する内容は、以下についてです。

①労災事故が発生した場所

②日時

③発生した状況

④負傷内容 など

労災事故でケガをしたら、すぐに病院を受診してください。

すぐに受診する必要があるのは、ケガをできるだけ早く治療するためだけでなく、労災の手続きを円滑に進めるためでもあります。

ケガをしてから病院を受診するまでの期間が空いてしまうと、労災事故でケガをしたと認められないことがあります。

そうなってしまうと、後々困ってしまうことになりますので、労災事故でケガをした際には、できるだけお早めに病院を受診してください。

労災事故の治療には、健康保険は利用できません。

そのため、病院へは「労災事故でケガを負ったこと」を必ず伝えるようにしてください。

労災事故で治療や休業を要した場合、労災保険から「療養(補償)給付」や「休業(補償)給付」を受けられます。

療養(補償)給付の申請を行えば、指定労災病院での治療費は、労災保険が、直接病院へ支払ってくれるため、被災労働者は窓口負担なく治療を受けられます。

休業(補償)給付の申請を行えば、ケガの療養のために会社を休んだことで、支払いを受けられなかった賃金について、休業4日目以降について、給付基礎日額の6割を休業した日数分支給を受けられます。

加えて、休業1日につき、給付基礎日額の2割の特別支給金の支給を受けられます。

療養(補償)給付や休業(補償)給付の請求に必要な書類は、厚生労働省のホームページから入手することもできますが、勤務先で書類を準備してくれることも多いです。

労災事故でケガをし、治療を受けたものの完治せず後遺障害が残ってしまうことがあります。

治療により症状が改善しない状態(いわゆる症状固定)に至ると療養(補償)給付は支給されなくなりますが、残った症状について、障害(補償)給付の請求を行い労災保険において後遺障害等級が認定されれば、「障害(補償)給付」の支給を受けることができます。

ケガが完治しないまま、症状固定に至ったときは、障害(補償)給付の手続きを検討することが大切です。

病院に後遺障害診断書を作成してもらい、障害(補償)給付の手続きをとるようにしてください。

仕事中に第三者や勤務先の落ち度によりケガをした場合、民事上の損害賠償請求などを行うことで慰謝料などの支払いを勤務先などから受けることができます。

弁護士に依頼をすることもできますので、第三者や勤務先に損害賠償請求などを検討される場合は、労災に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

労災の相談には、「勤務先が労災と認めてくれない」、「労働基準監督署に労災と認定してもらえなかった」、「会社が損害賠償請求を認めない」といった様々な段階での様々な内容の相談があります。

以下では、一般的な労災の発生から解決までの流れを見ていきたいと思います。

労災発生から事件解決までの大まかな流れは、以下のようなものになります。

①労災の発生

② 労働基準監督署へ労災保険給付申請(休業(補償)給付,療養(補償)給付、遺族(補償)給付、後遺障害が残ったときは障害(補償)給付等)

③労災発生について会社に安全配慮義務違反などがある場合は会社への賠償請求

④事件解決

①と②の段階では、会社の労災隠しなどが問題となることや、労働基準監督署で労災と認められないといったことが問題となることが多いです。

③の段階では、会社側の安全配慮義務違反の有無や、労働者側の過失の有無や程度が問題となることが多いです。

なお、「会社が労災と認めない」「会社が労働基準監督署に事実と異なる労災発生状況を報告している」などといった労災隠しが疑われる場合は、まずは早期に労働基準監督署へと相談・報告を行うようにしてください。

労災解決には、労働基準監督署で労災認定を得て、労災保険から保険金の支給を受ければ足りるケースもあれば、会社に対し、会社の安全配慮義務違反などを主張し慰謝料などの賠償請求などを行う必要があるケースもあります。

また、労災であるか否かといったこと自体から争わなければならないケースもあります。

そのため、労災に遭い、会社への損害賠償請求等を検討されている方は、一度法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめしています。

当事務所は、労災に関する相談を、原則相談料無料で受け付けております。

会社への賠償請求等を検討されている方などはお気軽にご相談ください。

労災保険には、以下の3種類の年金が制度として設けられています。

①傷病(補償)年金

②障害(補償)年金

③遺族(補償)年金

業務災害に対する年金には傷病年金、障害年金、遺族年金があり、通勤災害に対する年金には上記年金の名称に「補償」がつきます。

以下では、これらの各年金についてご説明いたします。

傷病(補償)年金とは、通勤災害または業務災害により怪我等を負い、治療を開始してから1年半経過したものの怪我等が治っておらず(症状固定に至っておらず)、その日またはその日以降に受給要件(傷病等級第1級~第3級に該当する)を満たしている場合に労災保険から支給される年金です。

障害(補償)年金とは、通勤災害または業務災害により怪我等を負い、治療を受けたものの、症状が残ったまま症状固定に至り、身体に一定の障がいが残った場合に、労災保険からその障がいの程度に応じて支給される年金です。

障害の程度によっては、一時金として支払われます。

遺族(補償)年金とは、通勤災害や業務災害によって亡くなった労働者の遺族に対して、労災保険から支給される年金です。

遺族(補償)年金は、亡くなった労働者の方に扶養されていた一定範囲のご遺族の方に対して支給されます。

労働者の方は、通勤災害や業務災害に遭った場合、上記の年金以外にも、治療費や休業損害の一部について労災保険から支給を受けることができます。

ただ、労働者の方が被った損害のすべてについて労災保険から支給を受けられるわけではなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などの補償は受けることができません。

労働者の方は、労災保険からの支給だけでは不足する部分について、会社や事故の相手方に対し、賠償を求めることができるケースがあります。

ご自身の場合はどうかを知るためには、弁護士に相談することをおすすめします。

当法人は、大阪に事務所を設け、事務所でのご相談や電話でのご相談を承っています。

通勤災害または業務災害によって損害を被り、慰謝料などの賠償請求を検討されている方は、当法人の弁護士までご相談ください。

通勤中や業務中に発生した怪我や病気などに対して治療などが必要となった場合は、労働者が強制加入している「労働災害保険(労災保険)」から治療費や休業損害の一部などが補償されます。

労災に遭った場合、労災保険からは以下のような補償を受けることができます。

治療費の補償を受けることができます。

療養中の休業4日目から給付基礎日額の60%×休業日数分の休業(補償)給付が支給されます。

休業(補償)給付のほかに休業特別支給金が給付基礎日額の20%×休業日数分が支払われます。

通院中や業務中に発生した怪我などで後遺障害が残った場合、一定額の年金または一時金が支給されます。

通院中や業務中に発生した怪我などにより、労働者が死亡した場合には、遺族には原則として遺族(補償)年金が支給されます。

その他にも、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが支給されます。

労災保険から補償を受けるための主な手続きの流れは、以下のとおりです。

①会社に労働災害が発生したことを報告する

②各申請書を記入して会社に提出し、労働災害であることを証明してもらい、労働基準監督署に提出する

③労働基準監督署から保険給付がなされる

請求する給付の種類や、通勤災害か業務災害かなどによって、申請書の種類や手続きの詳細は異なるため、その都度手続きを確認して手続きを行う必要があります。

ただ、通常は、労災保険の給付申請などの手続きは、会社が行うことが多いため、労働者の方自身で申請手続きなどをすることはあまりありません。

会社に労災保険への手続きを依頼したとき、会社が労働災害であることを認めず、労災保険への申請手続きを代行してくれないようなケースもあります。

また、労災災害の発生態様について争いがあるような場合は、会社が労働基準監督署に対し、事故発生時の状況等を自己に都合のよい形で報告してしまうこともありえます。

労災について自分での対応が必要になったなど、お困りのことがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。

業務に起因するケガ等については、申請により労災保険から補償を受けることができます。

また、会社側が安全配慮義務を怠っていた場合には、会社に対して損害賠償を請求することができる場合もあります。

しかし、労災が認定されると会社にとって不利になる場合があることから、会社側が労災であることを認めようとせず、トラブルとなることもあります。

労災保険の給付申請は会社が手続きをすることが多いですが、場合によっては会社が手続きをしてくれず、自分で申請しなくてはいけなくなる可能性もあります。

損害賠償を請求する場合も、ご自身のケガ等の治療をしながら、会社に対して交渉するのは大きな負担となることと思います。

そのようなときは一度弁護士にご相談ください。

弁護士にご依頼いただくことで、労災に関する手続きや交渉を被害者の方の代わりに行いますので、負担を大きく減らすことができるかと思います。

労災の手続きは補償の種類によって変わりますし、会社との交渉等で専門的な知識が必要になる場合もあります。

弁護士法人心では、「労災チーム」を作り、労災に関する案件はそのチームの弁護士が対応しています。

労災の案件を集中的に行うことでより知識や経験が蓄積され、依頼者の方にとってより良い解決策をご提案することができると考えています。

労災は突然起こるものですし、ご自身でなく家族が労災に遭う可能性もあります。

普段、労災について深く考えることはないという方がほとんどだと思いますので、いざ手続きをしようと思っても分からないことが多くあるのではないかと思います。

労災について少しでも不安なことがありましたら、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。

労災問題を得意とする弁護士が、より良い結果となるよう尽力いたします。